| 【1】マイナンバー制度とは何か?〜その目的と意義〜 |

ついにマイナンバー制度が始まります。

本節では、そもそもマイナンバー制度とは何なのかについて解説しました。

|

| マイナンバーとは何か? |

| ■ |

いよいよマイナンバー制度が開始 |

|

最近、新聞やTV、雑誌などで話題になっているマイナンバー制度。今年の10月下旬より11月にかけて、全国の住民票の住所に通知カードが送付され、平成28年から運用が開始されます。

マイナンバー制度とは、日本国内の全住民一人一人に12桁の番号を通知し、社会保障と税、災害対策などの分野で効率的に情報を管理し、活用されるものです。従来は税務署や社会保険事務所など行政毎に個人情報が管理されていましたが、これをマイナンバーという一つの番号で管理をすることを目的としています。 |

|

| ■ |

マイナンバー制度の概要 |

|

マイナンバーとは、社会保障・税番号制度のことで、国民一人一人に12桁の固有の番号が割り当てられ、この番号を元に国民全員の収入を正しく把握して公平に税金を徴収したり、社会保険の加入手続きや保険料の徴収、給付手続きなどを行なったりします。また、行政手続きの効率化を図ったり、福祉分野の給付を正しく行なうためにも利用されるとされています。これらを実現するために全国民の収入や社会保険の加入情報等を行政が把握する必要があるので、サラリーマンであれば会社に自分のマイナンバーを提出し、会社は源泉徴収や社会保険の手続きにおいて各社員のマインナンバーと会社に割り当てられた法人のマインナンバーを記載することになります。扶養家族がいる場合は、家族のマイナンバーも会社に提出します。さらに、もしも副業などをしている場合はバイト先の会社にもマイナンバーを知らせなければなりません。つまり、誰がどこから・どれだけ収入を得たかということを国が把握することができる制度です。まるで全てが監視されているみたいで、疚しいことがなくても嫌な感じがします。さらに年金情報の流出事件のように、マイナンバーやそれに紐付けられた情報がもしも流出してしまったとしたら重大な問題となります。各省庁や自治体、年金機構等の行政関連機関ももちろんですが、社員のマイナンバーを保持する民間企業においても情報のセキュリティはしっかりと強化してもらいたいところです。 |

|

|

| なぜマイナンバー制度を作ったのか? |

日本のマイナンバー制度は世界の中でもかなり後発の制度となります。殆どの先進各国で同様の制度が取り入れられてきた理由は、行政の管理コストが大幅に削減できるからです。要するに、一人一人に固有の番号が振られて、それを様々な個人情報に紐付けておけば、税や社会保障、引越しなどで必要な申請や手続き、調査がとても簡単にできるようになるわけです。また、マイナンバーは、社会保障と税、災害の分野のみに利用が当面は限定されています。

住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)が構築されてから10年余りになりますが、さほど期間が経っていないのに、それでは一体なぜマイナンバーという制度を新たに作る必要があったのでしょうか?

| ■ |

年金記録問題 |

|

2007年、社会保険庁の年金の記録の管理が杜撰なことから持ち主が不明な年金が5000万件あることが発覚しました。その後の調査などで持ち主が判明したものもありますが、2014年時点で2000万件が行方不明のままになっています。その原因のひとつは、年金記録を紙で行なっていたことです。既にぼろぼろになってしまった紙では、記録の内容が解読できなくなってしまっています。管理するにはデータで、かつ一生変わらない番号での管理をする必要があるということになります。しかし、住基ネットは市町村毎で管理するため、住所が変わると番号が変わってしまいます。それでは年金の管理ができないのです。 |

|

| ■ |

生活保護の不正受給問題 |

|

生活保護とは、生活が困窮する方に対して最低限の生活が送れるようにするための支給制度です。要件に当て嵌まらければ支給が受けられないのは当然ですが、収入や貯蓄がないように偽装して不正受給する人も多くいます。その原因のひとつに、生活保護の要件の審査にあります。しかし、その調査には限界があるのです。不正受給をさせないためにも、その人の収入や資産が役所間で共有、調査できるような仕組みが必要になります。 |

|

| ■ |

震災時の身元確認 |

|

震災時に被災者に支援金を給付しようとしても身元確認手段がなく、金融機関の作業に支障が生じてしまいました。マインバーを通じて本人確認ができればスムーズに災害支援ができることになります。 |

|

|

| マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は何のために導入されるのか? |

マイナンバーとは、住民票を有する国民一人一人に12桁の番号を一つ付すことで、 (1)行政を効率化し、 (2)国民の利便性を高め、 (3)公平かつ公正な社会を実現する社会基盤です。

| ■ |

行政を効率化 |

|

行政機関や地方公共団体などで様々な情報の照合・転記・入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進むので作業コストの削減に繋がります。 |

|

| ■ |

国民の利便性を高める |

|

行政手続を行なう際に国民に求められる添付書類が削減され、手続が簡素化されます。また、行政機関で行なわれるサービス情報も受け取りやすくなるので、負担軽減と充実したサービス受給が実現します。 |

|

| ■ |

公平かつ公正な社会を実現する |

|

国民一人一人がマイナンバーを所有することで各人の所得や他の行政サービスの需給状況を把握しやすくなります。少し前に話題となった不正受給や負担を不正に免れる行為を防止し、逆に本当に支援を必要としている人へ適切なサービスを供給することができるようになります。 |

|

|

| マイナンバー制度は誰が使うのか? |

企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続き、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めています。マイナンバーは社会保障・税・災害対策の手続きのために国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金、医療保険者に提供するものですから、企業において個人のナンバーを運用するのは主に雇い主である企業であるということになります。このことを考えると、従業員のマイナンバーを管理する企業に対してはより一層厳格な安全管理措置が求められることになります。制度が導入された後は、源泉徴収など税に関する書類や健康保険など社会保障に関する書類へのマイナンバーの記載が義務付けられます。そのため、企業は雇用している従業員からマイナンバーを集めなくてはいけません。しかし、秘匿性が非常に高い個人情報なので、厳罰規定が設けられています。故意に不正行為を行なった場合は、監督官庁からの是正勧告は行なわれず、直接に刑事罰が課されます。また、従業員が不正行為を行なった場合、当人だけでなく雇い主の企業も罰金刑が課せられるという両罰規定も存在します。

|

[ ページトップ ] [アドバイス トップ]

|

|

| 【2】マイナンバー法の成立と意味 |

マイナンバー制度導入に当たって、マイナンバー法が改正されました。

本節では、マイナンバー法案の改正点について解説し、併せて住基ネットとマイナンバーの違いについて解説しました。

|

| 住基ネットとマイナンバー制度の違い |

| ■ |

住基カード、マイナンバー制運用の陰でひっそり交付終了、普及率はたったの5% |

|

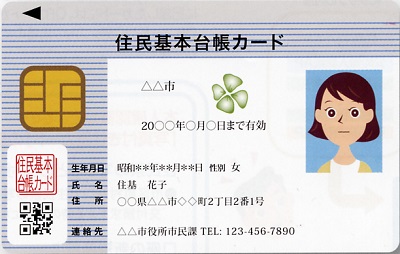

国民一人一人に12桁の番号を割り当てる税と社会保障の共通番号(マイナンバー)制度が2016年1月から運用されるのに伴い、氏名や住所といった個人情報が記載され、各自治体で身分証明に使われていた「住民基本台帳カード」(住基カード)の発行が年内で終わります。マイナンバー制度の運用によって、住基カードとほぼ同じ機能を持った個人番号カードが新たに交付されるためです。ちなみに住基カードは2003年から交付が開始されました。旅券発行やインターネットを使った納税や転入転出などの手続きに使われました。しかし、総務省の資料「住民基本台帳カードの交付状況」によると、2013年3月31日までの普及率はたった約5%に留まりました。 国民一人一人に12桁の番号を割り当てる税と社会保障の共通番号(マイナンバー)制度が2016年1月から運用されるのに伴い、氏名や住所といった個人情報が記載され、各自治体で身分証明に使われていた「住民基本台帳カード」(住基カード)の発行が年内で終わります。マイナンバー制度の運用によって、住基カードとほぼ同じ機能を持った個人番号カードが新たに交付されるためです。ちなみに住基カードは2003年から交付が開始されました。旅券発行やインターネットを使った納税や転入転出などの手続きに使われました。しかし、総務省の資料「住民基本台帳カードの交付状況」によると、2013年3月31日までの普及率はたった約5%に留まりました。 |

|

| ■ |

とかく批判の多かった住基ネット |

|

総務省によれば、住基ネットは、住民の方々の利便性の向上と国及び地方公共団体の行政の合理化に資するために居住関係を公証する住民基本台帳をネットワーク化し、全国共通の本人確認ができるシステムとして構築するものだとされていました。しかしながら、国民にとって住基ネットの実際のメリットは、身分証明書になる他、パスポートや年金関係の届け出をしたり、eタックス(税金のネット申告)を利用したりする程度で、使い道は非常に限られていました。総務省によると、住基ネットの運用に毎年かかるコストは約130億円です。ちなみに、民主党政権時の事業仕分けの際には、運営法人が官僚の天下り先になっているとか、運営コストが高すぎると言った指摘もありました。このコストに対し、パスポートを申請する時の住民票や年金管理に使う現況届などを省略することで事務の効率化や郵送料の削減が実現し、約160億円の直接的な費用対効果があるとしています。また、書類の記入や投函を省略することで住民の機会費用等や交通費の削減として約350億円の間接的な効果も発生するとも言われていました。しかし、直接効果はまだしも間接効果は根拠が曖昧で、本当にこれほどのメリットがあったのかは意見が分かれるところです。そのため、個人情報保護の観点等などから住基ネットへの参加に難色を示す自治体も少なからずありました。その一方で、住基カードは今のところ情報漏洩などのトラブルが少ないという肯定的な意見も散見していますが、たった5%の普及率では問題など起きなくて当然という声もあります。もっともトラブルが全くなかったわけでもなく、このように住基ネットの10年を振り返ってみると、とにかく批判が非常に多かったことを改めて思わされます。 |

|

| ■ |

住基ネットとマイナンバーの違い |

|

それでは、散々な評価だった住基ネットと、これから始まるマイナンバーの違いは一体どこにあるのでしょうか? 最も大きなポイントはその利用範囲の広さです。住基ネットの情報は氏名、生年月日、性別、住所だけに留まり、閲覧も役所内部に限定することを前提としていました。一方マイナンバーは、国民一人一人に固有の番号を割り当て、希望者にはICカードを配布、社会保険に関する情報照会や確定申告など様々な手続きが個人向けのインターネットサービスを通じてできるようになる見込みです。マイナンバーでは税分野や社会保障、災害対策といった多岐に渡る情報が共通の番号で管理され、行政事務の効率化の他、税や社会保障に関する不正の防止も期待されています。また、法律の施行から3年後を目処に民間での利用も視野に利用範囲の拡大が検討されます。

マイナンバーの導入には、初期費用だけで住基ネットの数倍となる約2700億円もの費用がかかると推定されています。運営費は年間200億〜300億円と言われており、IT業界を儲けさせるだけという批判も聞えてきます。管理は住基ネットを運用する地方自治情報センターを格上げして設立される地方公共団体情報システム機構が担い、早くも天下り問題を指摘するメディアもあります。もっとも、制度自体はIT基盤を活用し行政の効率化が量られるとして評価する向きも少なくありませんが、ただ、こういった電子政府化への動きはメリットがある反面リスクも多く、たとえば住民登録番号を導入している韓国ではネットを経由した詐欺事件が多く起きているとも報じられています。また、国が個人の情報を把握し過ぎることに対する不安の声も多く聞こえます。マイナンバーを活かした電子政府化の推進が掲げられる中、解決すべき課題も数多く残っています。 |

|

|

| 改正マイナンバー法が成立 |

今年の9月3日に改正マイナンバー法が衆議院本会議で成立しました。この改正マイナンバー法は来年の1月より始まるマイナンバーの利用範囲を広げるものであるとされています。それでは、具体的に、どのような用途が追加されるのでしょうか?

| ■ |

マイナンバーの利用範囲が広がる |

|

来年の1月から始まるマイナンバー制度では、大きく3つの使用用途(社会保障・税・災害対策)が示されていました。しかし、今回の改正マイナンバー法では、使用用途として新たに銀行口座と特定健康診査・予防接種記録との紐付けが組み込まれることになりました。銀行口座にマイナンバーを紐付けすることによって、税務局などは個人の資産を把握することが可能となり、脱税の発見や年金の不正受給の防止に繋がることが期待されています。こんなことを言うと、「銀行口座の情報が勝手にマイナンバーと紐付けされるのではないか?」と不安になる人も多いと思いますが、現段階では口座との紐付けは任意となっています。よって、直ぐさま口座の情報が流出したり閲覧されてしまう心配はありません。また、予防接種記録や特定健康診査(いわゆるメタボ検診)などの健康管理の記録は転居時に自治体や健康保険組合の情報共有に利用されます。 |

|

| ■ |

年金とマイナンバーの紐付けは先送りに |

|

その一方でマイナンバーと年金が紐付けされることは当面の間見送りとなりました。これは今年の6月に日本年金機構がサイバー攻撃によって個人情報が大量に流出してしまった事件を受けたことによる措置で、最大でマイナンバーの取り扱いを1年5ヶ月、基礎年金番号との紐付けを11ヶ月遅らせることを決定しています。 |

|

| ■ |

個人情報保護法も同時に改正された |

|

マイナンバー改正法と同時に改正個人情報保護法についても成立しました。改正個人情報保護法は、いわゆるビッグデータと呼ばれるような膨大な電子情報の活用を目的として改正が行なわれました。具体的には、名前や住所、生年月日、顔写真などを個人情報として定め、これらの情報を特定できないように加工をすれば本人の同意がなくても情報の利用・活用が可能であるというものです。マイナンバーやマイナンバーが特定できる内容のものは特定個人情報という個人情報より更に厳しい情報の保護措置が必要になります。 |

|

|

| マイナンバー制度のスケジュール |

マイナンバーが行政の手続きで必要になるのは来年の1月からで、それまでの手続きなどはこのようになっています。

- 2015年10月〜

通知カードの発送、マイナンバーの通知が始まります。対象は住民票を有する全ての人で、送付されるのは住民票の住所です。

- 2015年10月〜12月

個人番号カードの申請の受け付け開始、その対象は希望者のみ。写真は自分で準備します。スマホで撮ったものをオンラインで送ることもできます。交付料は不要。

- 2016年1月以降

マイナンバーの使用開始、個人番号カードの交付開始。

- 2017年1月

マイナポータル開設(※機能の詳細は検討中)、インターネットで自分の個人情報をいつ・誰が・なぜ提供したのか確認できるようになります。また、行政機関が持っている自分の個人情報の内容が確認できるようになります。

|

| 個人番号カードの使い道 |

個人番号カードは運転免許証やパスポートのように身分証明にも使うことができます。ただし、個人カードの情報は漏れたら大変危険なので、身分証として使うのは控えた方が安全でしょう。

個人番号カードは電子申請を行えるICチップが搭載されています。加えて図書館の利用証や印鑑登録証など各自治体のサービスに使うこともできます。とても便利な反面、個人番号カードで個人情報が分かってしまうのではないかとと心配される人がいるかも知れませんが、個人番号カードに搭載されるICチップには、カードの両面に書かれている情報(住所・氏名等)と電子証明書のみ記録されます。所得や病気の情報などは記録されませんので多少安心ではあります。

| ■ |

個人番号カードの有効期限 |

|

個人番号カードには写真が記載されているので有効期限があります。20歳以上の方は10回目の誕生日まで、20歳未満の方は5回目の誕生日までです。 |

|

|

[ ページトップ ] [アドバイス トップ]

|

|