| 度重なる食品表示偽装〜何を信じて何をを買えばよいのか?〜 |

02年に雪印食品の偽装牛肉事件で食品の原産地などに関心が集まり、スーパーや百貨店などで様々な偽装が暴かれるようになりました。先日も横浜の崎陽軒での偽装事件が報じられました。偽装事件は最早留まることを知りません。先年の姉歯元1級建築士等による耐震偽装事件にも見るように、偽装は企業の利益追求のための必要悪だとでも言うのでしょうか? 食品偽装によって安全な食生活は一体どこへゆくのでしょうか? ミートホープの牛肉偽装は残念ながら氷山の一角でしかないことは最早明かです。

本項では、食品会社の代表的な偽装事件を振り返り、問題の本質がどこにあるのか考えてみたいと思います。

|

| 産地偽装の背景 |

産地偽装とは、生産物の生産地を偽装して、消費者や中間業者に対してそれが恰も表示された生産地で生産されたものであるかのように見せる行為を言います。これは、消費財や食料品などにおいて生産地表示は一種の心理的信頼に結びついている背景があり、このため、市場において市場価格が安価な生産地の品物に対して特定の生産地名を偽って記することで、その生産物を本来の生産地における市場価格よりも高価な市場価格で販売することが可能となります。しかも、この行為は現在詐欺罪として扱われていますが、ご存知のように後を絶たないのが実情です。 産地偽装とは、生産物の生産地を偽装して、消費者や中間業者に対してそれが恰も表示された生産地で生産されたものであるかのように見せる行為を言います。これは、消費財や食料品などにおいて生産地表示は一種の心理的信頼に結びついている背景があり、このため、市場において市場価格が安価な生産地の品物に対して特定の生産地名を偽って記することで、その生産物を本来の生産地における市場価格よりも高価な市場価格で販売することが可能となります。しかも、この行為は現在詐欺罪として扱われていますが、ご存知のように後を絶たないのが実情です。

また、生産地ではなく流通機構の地名を商品名に関する場合もあります。この場合、認定された市場を通ることにより生産地とは名前が異なる地名が商品名に冠することが多くあります。なお、「地域名と商品を合わせた名前がブランドとして商標登録されるなど主たる地域に認定する機関が存在するため、産地偽装とは呼ばない」という主張がなされることもあります。しかし、生産地の表示を偽る行為は、不正競争防止法が制定された当初から違法とされていた不正競争類型であるのみならず、近年の同法の改正では生産地の誤認表示も不正競争類型となっており、商品名に付せられた地名が生産地ではなく流通機構の地名であることが消費者に対して徹底されなければ誤認表示と受け止められるので、やはり産地偽装と言わなければなりません。

|

| 偽装されやすい食品 |

特に偽装されやすい物は、肉類・魚介類・農産物です。

下記にその一部を例として掲げましたが、この他にも多くの偽装が存在します。

| ■偽装されやすい食品と偽装事件の一部 |

| ● |

アサリ不当表示事件: |

|

中国、北朝鮮で採取されたアサリを国内産と表示した事件。 |

|

| ● |

牛肉偽装事件: |

|

大手の牛肉卸業者が国内産と偽り米国産の牛肉を処分、国から補助金を偽った事件。 |

|

| ● |

讃岐うどん偽装表示事件: |

|

香川県産の小麦粉を使用せずKブランドとして偽った事件。 |

|

| ● |

魚沼産コシヒカリ偽装表示事件: |

|

魚沼産のコシヒカリの全出荷量に対し市場集荷数が余りにも多いことから発覚した事件。 |

|

| ● |

雪印牛肉偽装事件: |

|

オーストラリア産の牛肉を国産と偽って販売した他、国産でも北海道産の牛肉を熊本産や奈良産と偽って販売した事件。 |

|

| ● |

下関ふぐ: |

|

下関市はフグで名高く、三重県などで水揚げされたフグが下関に輸送されて下関ふぐとして販売されていた事件。しかし三重県ではフグをあのりふぐのブランドで03年に商標登録して販売している。 |

|

|

| 偽装事件年表 |

| 日時 |

概要 |

| 2001年9月10日 |

国内で初のBSE感染牛が確認される |

| 2001年10月18日 |

牛の全頭検査開始 |

| 2001年10月 |

国産牛肉買い取り事業始まる |

| 2002年1月23日 |

雪印食品の牛肉偽装が発覚 |

| 2002年4月25日 |

買い取り牛肉の抽出検査を全箱検査に変更 |

| 2002年4月30日 |

雪印食品解散 |

| 2002年5月18日 |

雪印食品の役員逮捕 |

| 2002年6月28日 |

日本食品の牛肉偽装発覚 |

| 2002年7月30日 |

日本ハムが買い取り申請を取り下げた牛肉の無断焼却発覚 |

| 2002年8月6日 |

日本ハムの牛肉偽装・隠蔽発覚 |

| 2004年4月17日 |

ハンナンの元会長など11人を詐欺の容疑で逮捕 |

| 2004年5月7日 |

ハンナン元会長を補助金適正化法違反ならびに証拠隠滅教唆の容疑で再逮捕 |

| 2004年6月18日 |

大阪地検がハンナン元会長を補助金適正化法違反並びに証拠隠滅教唆の容疑で追起訴 |

| 2004年11月8日 |

名古屋市内の牛肉卸社長など7人逮捕 |

| 2004年12月23日 |

ハンナン元会長の保釈請求が通り保釈される。保釈金は日本での史上最高額となる20億円 |

| 2007年6月20日 |

ミートホープの牛肉偽装発覚 |

| 2007年7月26日 |

給食に偽装牛肉、豪州産を国産−丸亀・三豊の業者 |

| 2007年8月15日 |

石屋製菓「白い恋人」賞味期限改竄 |

| 2007年10月12日 |

お伊勢さん名物菓子「赤福」、34年間も消費期限不正表示 |

| 2007年10月22日 |

「安すぎる」噂絶えず、偽比内地鶏 |

| 2007年10月29日 |

「吉兆」菓子、偽装表示 福岡天神店 消費期限切れ販売 |

|

|

| 偽装事件簿〜何を信じて何をを買えばよいのか?〜 |

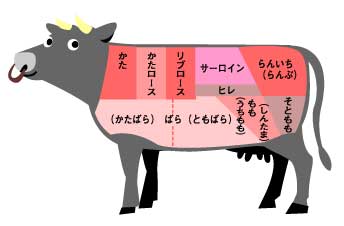

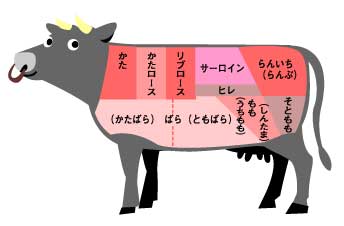

日本国内産牛肉(Jビーフ)にBSE(牛海綿状脳症)すなわち狂牛病に罹ったものがあることが農林水産省から発表された後、消費者を中心に牛肉価格の下落や消費者の牛肉離れが起き、そのような消費者の不安を取除くために、全頭検査前の国産牛を国が買取り、焼却することになりました。牛肉偽装事件とは、2001年からBSE(牛海綿状脳症)対策事業の一環として行なわれたこの「国産牛肉買い取り事業」を悪用して、複数の食肉卸業者が輸入牛肉を国産牛肉と偽り補助金を詐取した事件を総称して言います。 日本国内産牛肉(Jビーフ)にBSE(牛海綿状脳症)すなわち狂牛病に罹ったものがあることが農林水産省から発表された後、消費者を中心に牛肉価格の下落や消費者の牛肉離れが起き、そのような消費者の不安を取除くために、全頭検査前の国産牛を国が買取り、焼却することになりました。牛肉偽装事件とは、2001年からBSE(牛海綿状脳症)対策事業の一環として行なわれたこの「国産牛肉買い取り事業」を悪用して、複数の食肉卸業者が輸入牛肉を国産牛肉と偽り補助金を詐取した事件を総称して言います。

事件の背景として、BSEの問題発覚以前より海外と国内産の農畜産物の品質に照らしても余りにもかけ離れた価格差が不正を招く大きな要因ともなったと指摘されています。すなわち、事件の背景には元々「国外産牛肉は安価で、国内産牛肉は高価である」という価格差の問題があったわけで、このため、買い取り事業において“買い取り価格よりも国外産牛肉の方が安い”という価格差が生じ、国外産牛肉を国内産牛肉と偽ることで、国外産牛肉の購入価格と国内産牛肉の買い取り価格の価格差により莫大な利益が発生する仕組みが元々あったわけで、これが多くの業者に不正を行なわせる結果となったのです。なお、牛肉偽装に関してはこの他にも、販売店における産地偽装などが発覚し、食品表示への信頼性を失墜させたことは記憶に新しいでしょう。

本節では、以下で代表的な偽装事件を取り上げて詳しく紹介・解説いたしました。

| 牛肉偽装事件の嚆矢〜雪印牛肉偽装事件 |

雪印牛肉偽装事件は01年10月に起きた補助金詐取事件で、02年から04年に発覚した「牛肉偽装事件」の最初の事件で、上記で触れた「国産牛肉買い取り事業」を悪用して雪印食品関西ミートセンター(兵庫県伊丹市)のスタッフが国外産の牛肉を国内産と偽って国内産牛肉のパッケージに詰め込み、農林水産省に買い取り費用を不正請求した事件です。本事件により補助金詐欺の実態が暴露され、他の補助金詐欺事件が発覚するキッカケともなりました。

事件を起こした雪印食品は、前年の00年に発生した「雪印集団食中毒事件」による経営不振とのダブルパンチになり、経営不振が更に深刻化、解散・清算されました。また、本事件発覚後、親会社である雪印乳業やグループ各社も経営責任を問われたことから、「雪印集団食中毒事件」以来またしても各地で雪印企業グループ製品の不買運動が発生し、スーパーなど陳列を見合わせるなどの影響が発生、雪印乳業の株価を大きく下げるなど酪農農家への打撃も心配されました。なお、この事件が決定打になって、雪印企業グループの単独提供だったテレビ朝日の「料理バンザイ!」が02年3月31日放送分で打ち切りになりました。

|

| 日本ハム牛肉偽装事件 |

日本ハムは、グループ企業の日本フード(社長は東平八郎日本ハム副社長・日本ハムの100%子会社)の愛媛・徳島・姫路の3営業部で01年10月から11月にかけて輸入牛肉約4.3トンを国産に偽装していました。日本ハムを通じて申請した約14トンの中に紛れ込ませて業界団体の日本ハム・ソーセージ工業協同組合に買い取らせ、1010万円の仮払金を詐取していたことが判明しました。

抜き取り検査では不正を見逃すことが分った農水省は、保管中の全ての牛肉の箱を開けて中身を調べる全量検査に切り換えると、7月に入って日本ハム・ソーセージ工業協同組合が「自主点検で対象外の肉を見つけたため」と補助金を返上、国が止めるのも聞かずに業者に肉を返却したと言います。1.3トンの返却を受けた同社は、品質保持期限の切れた肉だといって焼却してしまったのが発覚の発端でした。庄司元昭専務と東平八郎副社長が隠蔽を主導したとされ、専務は「(補助)金を返せば問題ないと思った」と述べています。また、3営業所のそれぞれの部長は「自分の独断でやった」と話し、上層部からの指示を否定、本社も関与を否定しています。このため、農水省は9月に偽装工作を直接指示した3営業部長の詐欺容疑で刑事告発しました。しかし、日本ハム本社の事件に対する対応は、8月の新人事の発表で大社義規同社会長が経営の第一線から退くものの名誉会長職に就くとするなど大甘なもので、この期に及んで「名誉」を付けた部署を新設し、創業者を庇うトンチンカンな感覚に世間から厳しい目が向けられました。このため、会長は完全撤退することに改められ、また、女性の有識者を社外取締役に迎えたり内部告発の窓口を社外の弁護士事務所におくなどの再発防止策が発表されました。

|

| ハンナン牛肉偽装事件 |

ハンナンの社長浅田被告は、01年から02年にかけて全国同和食肉事業協同組合連合会(全同食)や大阪府食肉事業協同組合連合会など同被告が幹部を務める組織を通じて、輸入肉など事業対象外の牛肉434トンを含む牛肉の買い上げや処分費用などを申請した事件で、これによりハンナンは助成金約50億4000万円を不正に受け取りました。また、同被告は部下に証拠の隠滅もさせていました。

検察側は冒頭陳述で、浅田被告が「ハンナングループを統括」し、事件の舞台となった全同食でも「全ての業務は浅田の指示の下に行なわれ、浅田が利益を独占する状態にあった」と指摘しました。さらに検察側は、浅田被告が国のBSE対策が本格化した01年10月上旬から繰り返し上京して農水省関係者に面会して農水省関係者に働きかけるなどした結果、全同食が業務委託の形で事業に加わることを実現させた経過を示しました。また、同被告が農水省の買い取り事業で牛肉の処分方法が確定していなかった時点で、関係方面からの情報を得て肉は最終的には焼却されるとの確信を持ったと指摘、焼却すれば証拠が残らないことになるので偽装牛肉で利益を得ようと思い立ったと述べたと言われます。さらに浅田被告は、部下に対して「時間がないから、とにかくどんな肉でも集めろ」と指示、これを受けて輸入牛肉などの対象外肉が掻き集められ、書類も偽装するなどの工作が進められました。検察側によると、これらの牛肉偽装で浅田被告が得た実質利益は計13億円を超えていると言います。

|

| 子どもたちの信頼を失ったペコちゃん〜お菓子の老舗・不二家による偽装事件 |

不二家埼玉工場及び泉佐野工場で製造されたプリン及びシュークリームに社内基準を1〜2日超える消費期限を表示して、プリンについては05年10月から06年12月までの間に約10万個を、一方シュークリームについては平成17年7月に約1万9千個を計8回にわたって埼玉県新座市の同社埼玉工場でシュークリームを製造する際に、それぞれ消費期限が切れた牛乳を使用していました。このことは同年11月までに社内プロジェクトチームの調査によって判明していましたが、不二家では「マスコミに知られたら雪印乳業(雪印集団食中毒事件)の二の舞になることは避けられない」と隠蔽を指示する内部文書を配布するなどして自らは公表しませんでしたが、結局このことは洋菓子需要の繁忙期であるクリスマス商戦を乗り切った後の07年1月に内部告発を受けた報道機関の手により公になリ、不二家の信頼を大きく傷つける事態になりました。

|

| 偽装のオンパレード〜20年前から偽装常態化のミートホープ社 |

ミートホープ社は、鶏肉や豚肉・カモ肉を混ぜた牛ミンチ偽装の他、外国産牛肉が混入した挽肉を国産と偽るなど20年以上前から田中稔社長の指示に基づく不正が常態化し、10目以上に上ることが農水省の立ち入り検査で分かりました。また、ミート社は98年頃から田中社長の指示で牛ミンチの偽装を始め、不正が社内で常態化していたことが社員らの証言で判明しました。

偽装された牛ミンチは北海道加ト吉など18社に出荷され、販売伝票が確認できた最近1年間では368トンを販売していました。また、83年頃には大手鶏肉卸業者の包装材を入手し、鶏肉をつめて販売、倉庫には今もこの包装材15000枚が残っています。さらに02年からは牛脂に豚脂を混ぜて牛脂と偽装し、国産と表示した牛スライスにはオーストラリア産など海外の牛肉を5〜20%混入して販売、04年には発色が悪い豚挽肉に牛の心臓を混ぜて売っていたことも明らかになっています。

そればかりではありません。原材料の偽装の他、賞味期限も田中社長の指示で日常的に改竄されていました。北海道加ト吉が廃棄するはずだった冷凍コロッケを安く買い取った他、他社で製造したフライドチキンや焼き鳥などを購入、再包装した上で賞味期限を先延ばしし販売していました。北海道加ト吉に対する検査では、同社の工場にあったミート社製挽肉を使った冷凍コロッケ30点のうち表示と異なり豚肉や鶏肉が混入していたものが24点ありました。なお、食肉偽装事件で北海道警の家宅捜査を受けた苫小牧市の食肉加工販売会社ミートホープが97年当時、同社の肉を原料に使った製品が回収となって取引先から賠償請求された際、「従業員が誤って羊肉を混ぜた」と過失を装い、保険金約320万円の支払いを受けていたことも判明しました。保険代理店との交渉に関わった元社員が保険金見積書などを基に証言しました。元社員によると偽装肉を巡るクレームや回収などは度々あり、そのつど従業員の過失を装い保険金を請求していたと言います。保険金を支払った保険会社の代理店は、故意であれば保険金は支払われないし、過失を装ったのなら詐欺行為に当たると指摘しています。

ミート社は76年に田中社長が食肉や魚肉の卸売会社として設立した会社で、その後、経営多角化に成功、バイキングレストランなどの系列会社を含めた従業員は約500人に上っています。なお、同社単独の06年3月期の売上高は約16億5千万円。同社は営業再開の見通しが立たないなどとして従業員約60人に解雇を通告しました。

|

| 「白い恋人」石屋製菓食品偽装事件 |

07年8月、北海道を代表するお土産品の菓子「白い恋人」の製造元・石屋製菓(札幌市、石水勲社長)が「白い恋人」の一部商品で賞味期限を改竄していたことが分かりました。ご存知の通り白い恋人はチョコレートで、北海道に旅行した人が必ずと言ってよいほどお土産に買ってゆぐくらい人気のある商品ですが、その白い恋人からアイスクリームやバームクーヘンの一部から食中毒の原因となる黄色ブドウ球菌などが検出されていたことが判明しました。同社はこれら商品の自主回収を始めましたが、同社は現時点で健康被害などの報告はないとしています。問題の製品は何れも札幌市内の宮の沢本社工場で製造したもので、同社によると、「白い恋人」の「30周年キャンペーン限定商品」(28枚入り×2缶)の在庫を処分するため、特別な包装から通常に戻す際に本来の賞味期限の記載より1ヶ月長く表記したと担当取締役が指示したと言っています。また、6月から7月にかけてアイスの一部分から大腸菌群、またバームクーヘンの一部商品から黄色ブドウ球菌を自主検査で検出、店頭回収は始めたが販売済み商品は公表せず、消費者からも回収しなかったとも言います。札幌市保険所によると、8月上旬に関係者から同社がアイスから大腸菌群が検出されたことを公表しないまま製品の回収・廃棄を進めているとの通報があったと報告しています。なお、「白い恋人」は現在販売が再開されたことは皆さんもニュースでもご存知の通りです。

|

| 伊勢の名物・赤福食品偽装表示事件 |

食品偽装問題は後を絶たず、07年10月には新たに伊勢のお福さんこと「赤福」の消費期限改竄問題が発覚しました。不二家や白い恋人に続き、またしても老舗企業の不祥事に消費者は不安と不振を募らせています。赤福の場合、配送して残ったり余分に製造した商品を冷凍保存しており、必要に応じて回答して再包装し、その日付を新たな製造日などとし、34年間もの間に渡って出荷調整を続けていました。一度包装した商品を冷凍し、出荷する時点で製造年月日を付け直す「巻き直し」と呼んでいる手法を続けていたため偽装表示とされました。なお赤福は、大手菓子メーカーの不二家による期限切れ原料の問題化していた07年1月下旬、偽装の一部を中止していたことが内部調査で判明しました。社内で偽装した商品が区別出来るよう包装紙に印字された消費期限の末尾にピリオドが付けられていたことも分りました。ちなみに、不二家は深夜に商品を解凍し終えて日付が変る午前0時を待って包装し、製造日を印字していました。

赤福は無借金経営で知られており、内部留保は200億円強とされています。北海道の銘菓「白い恋人」の製造元・石屋製菓も内部留保が160億円前後あるとされ、共に急激な経営悪化には至らないと見られています。ただし白い恋人の石屋製菓と同様に赤福も営業自粛が長期化する可能性もあり、信用回復は業績回復より難しいと指摘する声もあり、同社の取り組みが注目されています。

なお問題の背景には、同じように冷凍し安全面では違いのない商品でも包装する前か後という基準が偽装の白黒を別けている現実があるようです。赤福は10年前には三重県にこの手法で偽装表示にはならないかを問いたところ「商品衛生上問題ない」という容認を受けていたことを明らかにしました。三重県は冷凍保存したものを解凍後に再び包装したことを「製造プロセス」のひとつとして解釈、解凍日を製造日とすることについても「製造日の表示は義務付けられていない。消費期限の設定は自主検査など科学的根拠基づいて設定されている」とし、食品の安全性は確保されており、食品衛生上は問題としています。しかし、食品衛生法とJAS法の認識では今回のようなことは大きな食い違いがあり、偽装と言う問題に発展したことは法律の曖昧さにも問題があるようです。

|

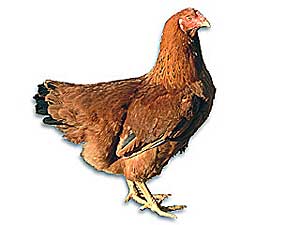

| 地元でも「安すぎる」噂絶えず〜比内地鶏の偽装事件 |

赤福に続いて今度は鶏肉の偽装です。こうも連日のように食品会社の偽装が報道される度に私たち消費者は怒りと不安を抱えます。報道されている食品会社の偽装が氷山の一角に過ぎないのであればこれは由々しき問題だと言わざるを得ないでしょう。

07年10月、秋田県大館市の食肉加工製造会社「比内鶏」(藤原誠一社長)が地元の「比内地鶏」と偽って別の鶏肉や卵を薫製にした商品を出荷していた問題で、同社が比内地鶏と偽っていた商品はおでんやツミレなど12種類になることが明らかになりました。また、薫製には約20年前から卵を産みにくくなった「廃鶏」と呼ばれる雌の鶏を使用していたことも判明しました。「安すぎるんじゃないか。本当に比内地鶏なのか」と地元では同社に対する偽装の噂が永年絶えなかったと言われます。石川社長が記者会見で述べた言葉は「安易な気持ちで比内鶏という名前を付けてしまった」と陳謝しています。しかも廃鶏と呼ばれる雌の鶏を使ってた理由として、「薫製の材料に適していた。1羽20円〜30円で仕入れられた」と説明する始末です。なお、比内地鶏は名古屋コーチンや薩摩地鶏と並ぶ日本3大美味鶏のひとつとされ、85年に天然記念物の比内鶏とロードアイランドレッドを交配して誕生し、近年人気が高まっていると言われます。

|

| 但馬牛を仕入れた実績はなし〜船場吉兆の偽装事件 |

船場吉兆が九州産牛肉を使った商品の原材料を但馬牛や三田牛などと偽って販売した食品表示偽装事件では、船場吉兆が07年3月以降、但馬牛と三田牛を仕入れた実績が一切無かったことが農林水産省の調査で判明しました。農水省の調べでは、07年3月から10月の間は主な牛肉の仕入れは福岡県内の業者からの佐賀県産や鹿児島県産の牛肉であり、船場吉兆が通信販売などで扱っていた牛肉商品で佐賀県産や鹿児島県産と表示したものは殆ど無かったことも判明しました。農水省では牛肉産地の偽装が船場吉兆社内で組織的に周知されて、日常的に偽装表示がされていた疑いがあると見ていると言われます。

なお、船場吉兆の牛肉偽装発覚から僅か1週間での強制家宅捜索という異例のスピード摘発となった背景には、相次ぐ悪質な食品の偽装事件を巡る警察や監督官庁である農林水産省の危機意識があったようです。農水省に寄せられる内部告発は例年の3倍にも達していると言います。こうした情報提供の増加が追い風となり、農林水産省は警察当局と連携を深めて食品偽装をした企業には断固とした姿勢で取り締まりや摘発に乗り出すことを決めまたそうです。

|

|

| 内部告発で発覚する偽装 |

このところ従業員や取引業者等による内部告発(ホイッスルブロー)を契機に、消費者の安全に重大な関わりを持つ企業の不祥事が次々と発覚しています。

| BSE対策から企業利益を守ろうとする身勝手な企業姿勢が偽装を招く |

BSE 対策の国産牛肉買い上げ事業をめぐって偽装事件を起こした日本ハムのトップは、少なくとも02年2月には社内調査で偽装工作の事実を掴んでいたにも拘わらずそれを隠蔽し、さらにはその物的証拠である牛肉を02年7月中頃に焼却し、そのうえ農水省に対し虚偽の弁明をし続けていました。この日本ハム事件が社会に公になったのは、02年7月末に近畿農政局に電子メールで「日本ハムはJAS(日本農林規格)法違反ではないか」との関係者の内部告発があったことが発端だと報道されています。

|

| これまでの内部告発による企業の偽装事件 |

これに類した最近の主な事件を拾ってみると、00年には三菱自動車で社員が運輸省に内部告発をし、長年にわたるリコール隠しが発覚しました。また、02年に入って、雪印乳業の子会社であった雪印食品で取引業者の内部告発によって日本ハムと同じような国産牛肉買い上げ事業を悪用した偽装事件が発覚しています。さらに、ダスキン・ミスタードーナツの肉まんに無認可の食品添加物が混入していた事件の発覚も、関係者の内部部告発がキッカケだと言われています。また、USJの一連の不祥事の先触れとなった品質保持期限切れ食品使用事件も元アルバイトの内部告発によって発覚したものです。

これらの事件は、もしも内部告発がなければ、隠蔽されたまま是正措置も取られずに放置され、一層重大化・悪質化していたかも知れません。

|

|

[ ページトップ ] [アドバイス トップ]

|

|

| 偽装を防止するには〜政府の取り組みと私たちに出来ること〜 |

食品偽装事件の連日報道が相次ぎ、国民は食品への不安を募らせています。しかし、ニュースを見て一喜一憂するばかりでなく、悪質な食品偽装が行なわれないよう私たち消費者も注意することが肝要です。

本節では食品の安全に対する国の取り組みも紹介しながら、私たちに出来る心構えを取り上げ、解説しました。

|

| 企業の偽装を防止するためには |

最近の偽装表示が起こった背景にはBSE(牛海綿状脳症:狂牛病)による食肉業界の不振が挙げられますが、上でも触れたように、不正が発覚した事業者の中にはミートホープのように偽装が20年以上も続いていたなどと供述しているものもありました。産地など消費者に是非が分りにくいことを利用して“組織ぐるみで目先の利益を追求する”という体質が出来上がっていたと言えるでしょう。事件の多くが内部からの告発により明るみに出ていることからも分かる通り、それだけ食品の表示が正しいかどうかは外部からは判断しにくいことであり、そのことが事態をより深刻にしていたのです。

そこで本節では、具体的に項目を挙げて、偽装を無くすためのアドバイスを以下で紹介・解説しました。

| 偽装表示を無くすためにも社会のシステムの変更を |

偽装表示を無くしていくためにも社会の仕組みを変えてゆく必要があります。既に農林水産省など行政機関による監視体制の強化や罰則の強化が行なわれています。また、事業者の内部の不正行為を告発した人を保護するようなシステムを作り上げていくことも議論されています。しかし、そのためにも消費者が意識を持って表示を監視していくことも必要であることは当然ながら論を俟ちません。

|

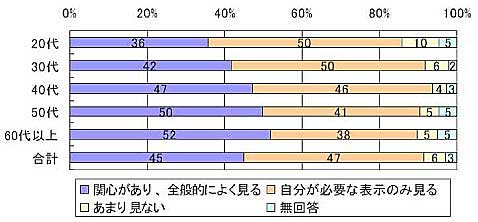

| 表示についての目を厳しく持とう |

表示について分からないことや苦情などを、些細なことでも販売店やメーカーに申し出るようにしましょう。故意に行なわれる偽装とまでゆかずとも、作業上のミスにより適正な表示が行なわれていない場合もあるでしょう。表示に目を向けることで、消費者にとって分かりやすく、正確な表示をしようと努力を促すことが可能です。

|

| ブランド志向を見直そう |

食肉の偽装事件では有名な銘柄や産地への偽装が目立ちましたが、それには、そのようなブランド名の表示があれば「高級、おいしい」と無批判に判断し、気づかないまま食してしまうという消費行動が事件の背景になっていたのです。従って、今後はブランドを鵜呑みにせず、出来る限り自分の舌でも判断できるように心懸けましょう。

|

| 過剰な効果を謳うキャッチフレーズに惑わされないようにしよう |

「簡単に痩せる!」「ガンが治る!」など実証されたデータもないのに過剰な謳い文句を並べている商品について、今後消費者は冷静に情報を収集し判断することが大切です。

|

| 品切れを大目に見るようにしよう |

最近の偽装では卸業者によるものが目立ちました。利益を稼ごうとの魂胆もあったでしょうが、小売店からの発注数が確保出来ないので、他のもので偽装して納品するといったケースもあります。これは、消費者は目当ての品が切れていた場合、小売店に苦情を言いますが、小売店は品物があれば売れていて利益が得られるし、消費者からの苦情も避けたいので、卸業者に発注数を必ず揃えるよう求めることが偽装を生み出したとも言えます。生鮮物は加工品のように需要に合わせて作り出すことは出来ないのですから、今後消費者は品切れの場合はメニューを変更して別のものを購入するようにしてはどうでしょうか。

|

|

| 求められる内部告発者への保護 |

安全や環境に重大な脅威をもたらす恐れのある行為や悪質な違法・不正行為に対する内部告発は、公益を守って社会正義を貫く勇気ある行動です。そうした内部告発は、推奨されこそすれ非難されるべきではありません。

しかし、残念ながら現実には「儲けのためには手段を選ばない」「バレなければ違法行為も辞さない」という企業が後を絶ちません。総会屋利益供与や粉飾決算もこうした企業風土に根差した企業犯罪です。他方そうした企業風土の下では、内部告発は「悪」と見なされ、いったん社内の違法・不正が外部に漏れると「犯人探し」がされ、勇気をもって告発した社員がしばしば解雇されたり不当な処分を受けたりすることがあります。

| ■参考: |

内部告発者保護法の制定 |

|

一連の偽装事件を無くしてゆくためにも、当該企業に属する社員及び取引先からの内部告発は重要なテーマです。ハンナンやミートホープのような食品の偽装表示等の違法行為が多発していることを受けて、国民生活審議会(内閣府)は消費者保護基本法を改正し、内部告発者を守る「公益通報者保護制度」の導入を盛り込む方向で検討中だと伝えられています。ともすれば闇に葬り去れるような事件にも勇気を持って告発する人への保護を考えてゆく必要があることから内部告発者の保護を目的とした法律の制定準備が現在進んでいます。

ちなみに、欧米では早くから内部告発者保護法を制定し、その保護に当たると共に内部告発の奨励も進めております。たとえばイギリスには内部告発者を保護する「公益開示法」(1998年制定、99年施行)があり、法遵守義務違反や誤審、健康・安全への加害、環境破壊、不正の隠蔽などに関して従業員が雇い主や監督機関に内部告発を行なった場合、従業員を解雇や損害賠償から保護することを定めています。また、アメリカには州のレベルで類似の制度が導入されています。しかし日本では、これまでにあるのは原子炉等規制法で内部告発者を保護する規定くらいのものでした。 |

|

|

| “牛肉が本当に牛肉である”証明書は必要?〜食品表示偽装を摘発する《Gメン》が来年にも登場〜 |

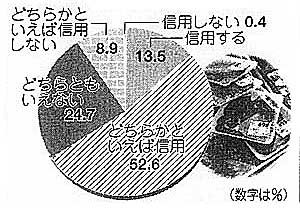

ミートホープ事件により消費者の食品企業全般に対する信頼が地に落ち、様々な影響が出ています。この事件を重く見た農林水産省は早速JAS法の改正に取り組み出しました。というのは、偽装牛ミンチ肉は卸売商品だったため小売商品について規制しているJAS法違反としては追及出来ないことになり、厳重注意をするに留まったからです。さらに同省は、不正の監視を強化する方針として、警察と連携して食品表示の偽装などのJAS法違反を摘発する「食品表示特別Gメン」を来年度から東京と大阪の農政事務所に5人ずつ配置することにしました。

また食品小売現場でも、「検査済み」証明書を添えて食品を販売する取り組みなど動きが出ています。たとえばイトーヨーカ堂では7月から店内のポスターにメーカーに対し品質証明書の提出を要請していることを記載、食の安全への取り組みを強調しています。ところが、これで窮地に追い込まれるのは中小規模の食品メーカーです。牛肉使用と表示された加工品が本当にそうであることを証明するには1検体約5万円かかる遺伝子検査をするしかありませんが、検査会社は偽装事件特需で大繁盛でも、食品メーカーには手痛い出費には違いありません。しかも抜き取り検査なので、全てに「検査済み」を保証することは不可能です。それでも流通企業が「検査済み証明書」を要求し、価格転嫁も出来なければ、食品メーカーは倒産の危機に晒されることになります。そんな事態の回避に今度は証明書の偽装も出てくるかも知れません。痛し痒し、といったところでしょうか。

|

| 参考:食の安全推進アクションプラン |

食生活は国民の健康な生活の基礎をなす重要なものであり、食品の安全に対する国民の関心もますます高まっています。食品衛生行政においては、食中毒の防止や食品添加物等の安全性確保などの伝統的な課題に加え、近年の科学技術の発達に伴い、遺伝子組換え食品や化学物質の未知の健康影響など新たな課題が生じています。また、平成12年の夏には雪印乳業食中毒事故や食品への異物混入事故も多数発生し、改めて食の安全推進の重要性が指摘されました。もとより食品の安全確保は、第一義的には生産者と販売者の責任ですが、都道府県及び政令指定都市・保健所設置市はその監視指導の役割を担い、国は制度づくり・基準づくり・広域問題への対応・調査研究の推進などの役割を担っており、それぞれの役割分担の下に、策の推進が必要です。このような中で、厚生労働省としては国民が日々健康で安心して生活を送ることが出来るように現行の食品衛生法の枠組み(食品の規格基準や表示基準、営業施設の基準、食品監視など)に基づいて、迅速かつ的確に一層の運用強化を図ってゆくこととしており、最近「食の安全推進アクションプラン」を策定、食品衛生対策の一層の推進と消費者への分かりやすい情報の提供に努めることとしました。

本節では、参考までにこの「食の安全推進アクションプラン」について以下で紹介・解説いたしました。

| ■食の安全推進アクションプラン |

| ◆アクション1: |

食品添加物の安全性確保の推進 |

|

- 食品添加物の指定は最新の科学的知見に基づいて安全性を適切に評価して指定審査や見直しを行なってゆく

- 食品添加物の一日摂取量調査など情報の収集等を積極的に進める

- より一層の安全性確保のため、規格や基準の整備・見直し等を進める

- 平成7年の食品衛生法改正で経過措置として規定された既存添加物については、安全性に関する資料の収集や試験の実施等を進める

- 基準の設定や調査の結果について情報の提供・公開に努める

|

|

| ◆アクション2: |

食品中の残留農薬の安全性確保の推進 |

|

- 残留基準が設定されていない農薬について新たな基準設定(毎年20農薬程度ずつ)を進めると共に、基準の見直しも進める

- 残留農薬の実態調査の手法の改良等も行ないつつ、実態把握に努める

- 基準の設定や調査の結果について情報の提供・公開に努める

- 複数の化学物質による人への影響についても調査・研究を進める

|

|

| ◆アクション3: |

残留動物用医薬品等の対策の推進 |

|

- 畜産動物や養殖魚に対して病気の予防等に用いられる動物用医薬品等については、食品中の残留基準値の設定を順次進めてゆく

- 残留モニタリング検査を行なってゆく

- 基準の設定や調査の結果について情報の提供・公開に努める

|

|

| ◆アクション4: |

抗生物質耐性細菌(バンコマイシン耐性腸球菌など)による食品の汚染の防止 |

|

- 食品中の抗生物質耐性菌(抗生物質に耐性を持つ細菌)のひとつとしてVRE(※バンコマイシン耐性腸球菌:バンコマイシンという抗生物質に対して耐性を持つ腸球菌)があるが、食品の中のVREについては今後も実態調査を進める

- VREが検出された輸出国に対しては、畜産食品からVREが検出される原因とされている抗生物質アボパルシンの使用禁止等のVRE汚染防止対策を求める

|

|

| ◆アクション5: |

輸入食品の安全性確保の推進 |

|

- 検疫所で実施している輸入食品の検査体制については、統計学的手法に基づき算出される国際レベルのモニタリング検査の充実を図ると共に、輸入が急増している食品については重点的なモニタリング検査を実施する

- 検疫所の輸入食品監視支援システム(FAINS)についてはワンストップサービスの更なる推進を図る

- 輸入食品等事前確認制度や輸出国に対する技術協力等により輸入食品の輸出国における衛生対策を推進する

- 違反食品の輸入を未然に防止するため、検疫所の輸入相談業務を推進する

- 輸入監視業務ホームページ等により消費者への情報提供を充実してゆく

|

|

| ◆アクション6: |

食中毒対策の推進 |

|

- 広域的な食中毒事件に対応するため、厚生労働省と都道府県等との連携を強化してゆく

- 社会福祉施設等を含め、集団給食施設の関し指導を強化する

- インターネット等を活用した食中毒情報の迅速な提供及び啓発に努める

- 食品営業施設に対する監視指導について、重点化及び効率化の観点から監視指導の見直しを図る

|

|

| ◆アクション7: |

異物混入防止対策の推進 |

|

- 事業者への啓発普及やHACCPの普及、監視指導の強化等により食品への異物混入の防止を推進してゆく

|

|

| ◆アクション8: |

HACCP(※ハサップ:総合衛生管理製造過程)の推進 |

|

- より高度な衛生管理システムであるHACCPシステムの導入普及を今後とも図ってゆく

- 評価検討会の設置や厚生労働省の地方厚生局への事務移管も行ない、承認審査及び承認後の監視等の強化を図る

|

|

| ◆アクション9: |

食物アレルギー対策の推進 |

|

- 食物アレルギーを起こしやすい食品材料の表示の義務化を実施してゆく

- 食物アレルギーについての研究や普及啓発を進める

|

|

| ◆アクション10: |

遺伝子組換え食品の安全性確保の推進 |

|

- 遺伝子組換え食品の安全性審査及び表示の法的義務化を平成13年4月より実施

- 遺伝子組換え食品の安全性審査は、最新の科学的知見に基づき、多くの審査項目を設けて審査してゆく

- 安全性審査については、我が国はコーデックス委員会(FAO/WHO合同食品規格委員会)の特別部会の議長国として国際的な基準づくりに努めてゆく

- 未審査の遺伝子組換え食品が輸入されていないか、遺伝子組換え食品の輸入時の届出が正しく行なわれているかの検証のため、モニタリング検査を行なう

- 遺伝子組換え食品の安全性についての研究を推進する

- 安全性審査やモニタリング検査の結果について情報の提供・公開に努める

|

|

| ◆アクション11: |

器具・容器包装及び玩具の安全性確保 |

|

- 器具・容器包装及び玩具に使われる化学物質については、安全性確保のための調査研究を推進する

- 研究の進展により新たな知見が得られた場合には規格基準の設定等の適切な措置を講じる

|

|

| ◆アクション12: |

内分泌攪乱化学物質(いわゆる環境ホルモン)の調査研究の推進 |

|

- 内分泌系への薬理作用を期待して使用された特定の医薬品のような例を除き、内分泌攪乱化学物質(環境ホルモン)が人の健康に影響を及ぼすとの確たる因果関係を示す科学的知見は今のところ得られてはいないが、今後とも一層の調査研究を推進してゆく

|

|

| ◆アクション13: |

食品中のダイオキシン等の調査研究の推進 |

|

- 食品中のダイオキシンはバランスの良い食事をとっていれば耐容一日摂取量(TDI)を下回る水準だが、今後とも調査研究を推進してゆく

- 食品中のその他の化学物質についても調査・研究を推進してゆく

|

|

| ◆アクション14: |

牛海綿状脳症(BSE)対策の推進 |

|

- 全頭検査の着実な実施と特定部位の確実な除去・焼却により食肉の安全確保を図ってゆく

- EU諸国等からの輸入牛肉等を通じてBSEが我が国へ侵入しないよう食品安全対策の徹底を図ってゆく

|

|

| ◆アクション15: |

保健機能食品制度の創設 |

|

- 消費者の選択に資する適切な表示の推進を図る

- 基準の設定等の状況については情報の提供・公開に努める

- 保健機能食品制度の施行に当たっては、その適切な運用を図るため監視指導の充実に努める

|

|

| ◆アクション16: |

食品衛生行政の推進と情報の提供・公開 |

|

- 食の安全については、生産者・販売者の第一義的な責任を前提に、国及び地方自治体が適切な役割分担の下で食品衛生の推進を図る

- 省庁再編に併せて設置された地方厚生局に食品衛生担当の組織を置き、国としても一層の体制充実を図る

- 適切なリスクアセスメント(評価)に基づいたリスクマネジメント(管理)を推進すると共に、リスクコミュニケーション(情報交換)を図りながら問題の未然防止の視点に立った調査研究や検査・監視等を充実してゆく

- 消費者の視点に立った食品衛生行政の推進と情報の提供・公開に努める

|

|

|

[ ページトップ ] [アドバイス トップ]

|

|

産地偽装とは、生産物の生産地を偽装して、消費者や中間業者に対してそれが恰も表示された生産地で生産されたものであるかのように見せる行為を言います。これは、消費財や食料品などにおいて生産地表示は一種の心理的信頼に結びついている背景があり、このため、市場において市場価格が安価な生産地の品物に対して特定の生産地名を偽って記することで、その生産物を本来の生産地における市場価格よりも高価な市場価格で販売することが可能となります。しかも、この行為は現在詐欺罪として扱われていますが、ご存知のように後を絶たないのが実情です。

産地偽装とは、生産物の生産地を偽装して、消費者や中間業者に対してそれが恰も表示された生産地で生産されたものであるかのように見せる行為を言います。これは、消費財や食料品などにおいて生産地表示は一種の心理的信頼に結びついている背景があり、このため、市場において市場価格が安価な生産地の品物に対して特定の生産地名を偽って記することで、その生産物を本来の生産地における市場価格よりも高価な市場価格で販売することが可能となります。しかも、この行為は現在詐欺罪として扱われていますが、ご存知のように後を絶たないのが実情です。 日本国内産牛肉(Jビーフ)にBSE(牛海綿状脳症)すなわち狂牛病に罹ったものがあることが農林水産省から発表された後、消費者を中心に牛肉価格の下落や消費者の牛肉離れが起き、そのような消費者の不安を取除くために、全頭検査前の国産牛を国が買取り、焼却することになりました。牛肉偽装事件とは、2001年からBSE(牛海綿状脳症)対策事業の一環として行なわれたこの「国産牛肉買い取り事業」を悪用して、複数の食肉卸業者が輸入牛肉を国産牛肉と偽り補助金を詐取した事件を総称して言います。

日本国内産牛肉(Jビーフ)にBSE(牛海綿状脳症)すなわち狂牛病に罹ったものがあることが農林水産省から発表された後、消費者を中心に牛肉価格の下落や消費者の牛肉離れが起き、そのような消費者の不安を取除くために、全頭検査前の国産牛を国が買取り、焼却することになりました。牛肉偽装事件とは、2001年からBSE(牛海綿状脳症)対策事業の一環として行なわれたこの「国産牛肉買い取り事業」を悪用して、複数の食肉卸業者が輸入牛肉を国産牛肉と偽り補助金を詐取した事件を総称して言います。